コンセプトから決める!働きやすくて安全なオフィスレイアウトの作り方

時代や業務内容、社員数に合わせてオフィスレイアウトの変更が必要になったとき、いったい何から手を付けていいか迷ってしまいませんか?

もっと効率よく作業ができるようにしたい。社員が伸び伸びと働ける環境を作りたい。それぞれの目的に合わせたオフィスレイアウトが必要になりますが、手順を間違えると働きにくいオフィスになってしまうかもしれません。重要なポイントをしっかり押さえつつ、安全かつ快適に働けるオフィスレイアウトの作り方について覚えておきましょう。

ゾーニングのコツや導線確保の仕方だけでなく、災害時にも対応できる方法について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

- 1.オフィスレイアウトはコンセプトから決める

- 2.働きやすいオフィスはゾーニングが重要

- 3.オフィス内に安全な導線計画を立てる

- 4.【オフィスレイアウト】執務スペースの家具や内装の決め方

- 5.【オフィスレイアウト】会議スペースは2つのタイプから内装を決める

- 6.【オフィスレイアウト】社員全員が利用できる多目的スペースの作り方

- 7.オフィスレイアウトでは災害対策も忘れずに!

- 8.オフィスレイアウトに迷ったら?

◆お役立ち情報◆

・オフィスのゾーニングを決め、スペースを有効活用しませんか?

【無料ダウンロード】オフィススペースの活用と捻出の見直しポイント

・自社の働き方に最適なフリーアドレスの導入レベルをチェックポイントで判定できます!

【無料ダウンロード】フリーアドレスとは?働き方に合わせた見直しポイント

・弊社のオフィスレイアウトの工夫がわかるオフィス見学を受付中です!

【お申し込み】オフィス見学ツアー

1.オフィスレイアウトはコンセプトから決める

具体的なオフィスレイアウトを考える前に、まずはコンセプトを決めておきましょう。

コンセプトが不明瞭だと、何のためにレイアウトを変えるのか?なぜこの配置なのかも曖昧に。働く目的や誰のためのオフィスなのかが見失われ、せっかくレイアウトを作っても、不満ばかりが目立つようになるかもしれません。ワークスタイルや業務内容をしっかりと押さえ、どんなオフィスならば働きやすいのか考えてみましょう。企業のビジョンなどが明確なオフィスになると、来客者からの印象もアップし、採用時の広報にも役立てられるようになります。社内外にとって嬉しい効果が期待できるため、自社にあったコンセプトを決めてみてください。

具体的にどんな風にコンセプトを決めたらいいのか、3つのポイントをみてみましょう。

①企業理念やブランドイメージを取り入れる

企業理念をオフィスレイアウトに表現するのは難しいと思われるかもしれませんが、理念は企業の要となる、大切な価値観をあらわすもの。オフィスにも必要な要素といえます。例えばユニークさを理念としているオフィスは、個性あるオフィスの方が企業らしさを出せます。「明るい未来」と掲げた企業のオフィス内が暗いようでは、働く人々と理念を共有するのは難しいでしょう。コーポレートカラーや自社製品、歴史や創業のきっかけなどをヒントにコンセプトを固めてみましょう。

また、自社らしいブランドイメージもコンセプトづくりに役立ちます。外部の方が目にするエントランスはもちろん、オフィス内にも取り入れることで、よりブランドを強く意識できるでしょう。

企業と働く人々が一体化できるような、自社ならではのコンセプトを考えてみてください。

②人々が働きやすい環境

コンセプトを決める際に迷ったら、「従業員の働きやすさ」を重点に考えてみましょう。

「コンセプト」と言われると難しいけれど、「どんなオフィスなら働きやすいか」ならば誰でも意見が出しやすいもの。今までの不満を解消しつつ、どんな風にしたら快適に働けるのか?

社内の雰囲気にあったオフィスとは?と、効率化やイメージについて意見を集めつつ、理想とする働き方を想像しながら考えてみてください。

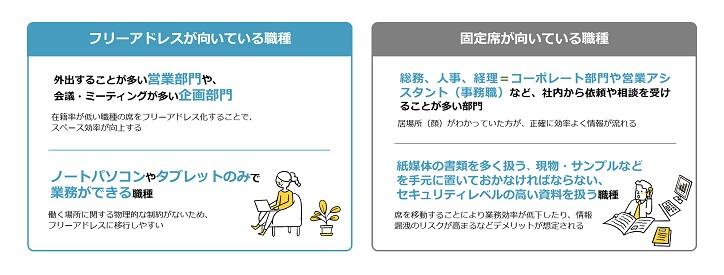

特に近年ではオフィスは多様化し、フリーアドレスやABWの導入、カフェスペースや専用ブース席など自由な発想を取り入れている企業もめずらしくありません。

社員によっては集中しやすい環境を必要とする人、コミュニケーションを重視する部署など様々なため、それぞれの働き方を考慮しつつ、新しいアイデアを取り入れてみてもいいでしょう。

③活発なコミュニケーションができる

②の働きやすい環境と被りますが、近年はコミュニケーションをコンセプトに掲げてレイアウトを変更する企業もめずらしくありません。役員専用の執務室をなくしたり、部署の隔たりを感じさせないフリーアドレスを設定したりと、社内の風通しを良くする傾向が増えています。

カフェラウンジを設けると、カジュアルなミーティングをおこなうことでより積極的な意見も出しあえるように。会話が弾むことで、社員同士が活発に交流を深めるようにもなるでしょう。

ただし作業によっては一人で集中するスペースが必要になったり、WEBによる打ち合わせが出てきたりもするため、半個室のスペースや遮音性の高い専用のスペースを別途用意する必要もあります。

2.働きやすいオフィスはゾーニングが重要

コンセプトが固まったら、オフィスをゾーニングしてみましょう。ゾーニングとは、必要な機能スペースを用途に応じて区分けすることです。ゾーニングによって働きやすさや機能性も変わるため、まずは必要なスペースをピックアップしてみてください。

主なスペースは、下記のようになります。

・執務スペース(ワークスペース):従業員が働くスペースです。

・役員スペース: 役員専用のスペースですが、執務スペースと共有している企業もあります。

・共有スペース: 会議室や応接室など、作業とは別に共有するスペースです。

・セキュリティスペース: 機密文書の保管場所やサーバールームなど、一部の社員のみが使用するスペースです。

・多目的スペース: 食堂や休憩所など、業務をおこなわないスペースです。

・交通スペース: 通路や廊下などです。

面積占有率はワークスペースを50~60%とし、共有スペースやセキュリティペースは10~15%程度に。他スペースを10%以下の目安にてゾーニングします。実際に図面にてレイアウトを行い、ニーズに沿ったパターンをいくつか設計してみるといいでしょう。

①ワークスペースは従業員数で決める

面積占有率を意識しつつも、実際の従業員数も確認しておいてください。従業員の数に対してワークスペースが狭いと、通常業務に支障をきたす場合もあります。

椅子が引けないほどの狭さや小さなデスクしか置けない環境では、働きやすさは感じられません。ワークスペースを広く取りたい場合には、役員スペースや共有スペースを減らしたり、多目的スペースと共有スペースを時間によって使い分けたりしてもいいでしょう。

逆に従業員数は多くても、在宅ワークや外勤などで広いワークスペースを必要としないケースもあります。フリーアドレスにするとデスク数を減らせるため、従来のレイアウトとは異なる設計をしてみてもいいでしょう。

占有率を目安にしつつ、どんなゾーニングが最適かを導きだしてみてください。

②配線の位置に注意

オフィス内には、電話やネットワークなどの配線が多数必要になります。特にコンセントの位置によって使い勝手が悪くなる場合もあるため、ゾーニング時には必要な配線もピックアップし、コンセントやLANポートは適切な位置にあるか確認しておきましょう。

配線はシンプルかつ、一つにまとめておくとオフィス内もスッキリします。足で線をひっかけるような事故も減らせるため、安全かつキレイにまとめられるよう設計してみてください。

デスクはお互い顔が向き合った対向型にすると配線がまとまりやすいため、内装を決めるレイアウト時には参考にしてみましょう。

③ゾーニングは応接室から決める

応接室は来客者を迎え入れるため、入り口付近に作ると便利です。社内情報が漏れることがないのはもちろん、出入り口付近ならば、よりスムーズに案内できるでしょう。

④狭いオフィスを広く見せるコツ

面積が広くない場合、こまかにゾーニングをすると狭さを感じやすくなります。高いパーテーションなども有効ですが、圧迫感が出てしまうことも。

無理に空間を区切らず、床材やカーペットの色を変えてみるのもおすすめです。家具などは低いものを配置すると、広さを感じやすくなるでしょう。

機密性が必要な所には、ガラスパーティションやデスクトップパネルを採用してみてください。完全に遮らずにオープンにすることで、オフィスを狭く見せずに済みます。

3.オフィス内に安全な導線計画を立てる

オフィス内は沢山の人が移動するため、導線を確保することが大切です。導線とは人が移動する経路のこと。十分な通路を確保しなければ、業務に支障をきたすようにもなります。

どこにどれぐらいの距離が必要か?それぞれの適切な幅について抑えておきましょう。

・メイン通路は60~80cm、すれ違う場所は120cm以上

・同じ方向を向いたデスクとデスクの間、または壁面の間は90cm

・対面するようにデスクを配置した、島型レイアウトの座席の後ろは160cm

・収納庫と座席の間は150cm

・収納庫と壁面の間をメイン通路にする場合は160cm

・コピー機周囲は105cm

メイン通路は避難時の経路にもなるため、余裕を持たせた方が安心です。

座席の後ろを人が通ることや収納庫を使用する場合を想定し、上記の幅を参考に設計してみてください。 業務内容に合わせた導線を考慮し、デスクと複合機の配置を決めましょう。効率性はもちろん、社員のコミュニケーションも促せるようにすると、社内が活性化されるかもしれません。

お互いの目線が行き届くようにする、自然と人が集まりやすくなる場所を作るなど、実際の動きを想像しながら導線を確保しましょう。

オフィスにもフィジカルディスタンスが必要

新型コロナウイルスによって、感染予防を前提とした距離を取り入れているオフィスもあります。

フィジカルディスタンスは、人と人の間に2mの距離を取ることを推奨。そのため通路幅を広めにとる、一方通行の箇所を設けるなどして、密接しないようルール化している企業もあります。

通路に適切な幅を参考にしつつも、スペースに余裕がある場合にはあえて広めの導線を確保してもいいでしょう。

カーペットを色分けし、自然と距離をとるように促すのもおすすめです。

4.【オフィスレイアウト】執務スペースの家具や内装の決め方

コンセプトとゾーニングが固まり、導線も確保できたら、具体的な内装を決めていきましょう。まずはオフィス内に多く配置される、デスクのレイアウトについて考えてみてください。

デスクは下記のように配置できます。

①対向型(島型)レイアウト

デスクとデスクを向かい合わせ、ひとつの島のように見せます。お互いの顔が見えやすいのでコミュニケーションが取りやすく、部署ごとに分けるケースが多いでしょう。

チームの結束は固くなりますが、そのぶん他部署との連携が取りにくくなる場合もあります。

②同向型レイアウト(スクール形式)

学校のようにデスクを同じ方向に並べるため、他者の視線が気になりにくくなります。コミュニケーションは取りにくいものの、対面によるストレスが減らせる他に、作業に集中しやすくなるというメリットがあるでしょう。

③クロス型レイアウト

同じスペース内に、デスクを縦と横にクロスして並べます。導線が複雑化することで、部署を超えたコミュニケーションの活性化が期待できます。

④クラスター型レイアウト

同向型レイアウトにしながら、隣の席は逆方向を向いたレイアウトのこと。作業スペースを確保しつつも、隣り合う席とは目線が合いやすいため、周囲とのコミュニケーションも取りやすいでしょう。

⑤ベンゼン式レイアウト

120度のブーメランのようなデスクを使用し、部署同士が背中合わせになるよう六角形に沿って配置します。複数モニターを使用するなど、一人ひとりが広いデスクを必要とするオフィスに向いています。

⑥フリーアドレス型レイアウト

固定席を設けず、自由に席を選べるスタイルです。一人用席や会話がしやすい席など、作業に合わせた席を設定するといいでしょう。

業務内容や目的にあわせたデスク配置が決まったら、具体的な家具や内装を決めていきましょう。

壁紙や床などはコンセプトを参考に選び、ゾーニングにて広さが確保できなかった場合には、低い家具を採用して狭さを感じさせないようにしてください。

5.【オフィスレイアウト】 会議スペースは2つのタイプから内装を決める

会議スペースは大まかに2つのタイプに分かれます。どちらのタイプが適切か判断したうえで、内装を決めていきましょう。

①クローズドタイプ

完全個室タイプの会議室を指します。キャスター付きの机や椅子を用意し、人数や用途に応じてレイアウトを変えられるようにすると便利でしょう。

②オープンタイプ

他エリアにも隣接するスペースであり、個室でないタイプが多いです。パーテーションなどで区切り、周囲を気にせずミーティングできるよう設置されています。

どちらのタイプを採用するかにより、内装や家具の選び方も異なります。クローズドタイプであれば、会議にこだわらず、イベント時にも対応できるスペースを想定してみるのもいいかもしれません。オープンタイプの場合には執務スペースとは異なるカラーや家具を選び、会議スペースであることを明確化してもいいでしょう。

6.【オフィスレイアウト】社員全員が利用できる多目的スペースの作り方

食事ができるスペースを確保した際には、リフレッシュスペースやフリースペースにすることを検討してみてください。部署や役職の垣根を越えて全員が利用できるスペースを、有効活用できるようにしてみましょう。社員全員が利用したくなる、多目的スペースの作り方をご紹介します。

①食事や休憩ができるリフレッシュスペース

多くの会社が採用しているのが、リフレッシュスペースです。主に食事をとることを目的としたスペースであり、業務から離れられる場所があると、適切な休憩も取りやすくなるでしょう。

部署を超えて会話ができる場でもあるため、社員同士が自然と交流を深めるようにもなります。

ただし必要面積がとれず、リフレッシュスペースを確保できない場合も。常時使用しない会議室などと共有し、時間で区切る方法もあります。

専用のリフレッシュスペースを作るか、他スペースと共有するかによって、内装や家具の選び方は変わります。休憩を目的としているからこそ、思い切ってカフェのようなオシャレな空間を作る。会議にも利用するため、食事のニオイを残さない消臭機能の高い壁材や床材を採用するなど、利用方法と共に適切な内装や家具を選んでみてください。

②イベントや勉強会ができるフリースペース

食事目的ではなく、業務を行わない自由な多目的スペースを取り入れている会社もあります。イベントや勉強会を開催するなど、企業に合わせて様々な使い方ができるスペースを設置してみましょう。

ソファーを置いてくつろげる空間にしたり、気分転換ができるようユニークな空間にしたりと、あえてオフィスらしさを感じさせないスペースを導入する例もあります。

緑を多く配置して癒しの場にしたり、トレーニング設備などを置いて健康促進の場にしたりと、社風やアイデア次第で自由に設計できるのが魅力です。

特別な空間は雇用時のアピールはもちろん、社員定着率アップにもつながるため、働きやすいオフィスを作る際には、ぜひ検討してみてください。

7.オフィスレイアウトでは災害対策も忘れずに!

いつ起きるか分からない地震や火災はもちろん、ゲリラ豪雨や台風などによる水害などにも備えたオフィスを作ることも忘れずにおこなっておきましょう。大切な社員を守るのはもちろん、被害を最小限に抑えられるよう、レイアウト時にも配慮をしておくと安心です。

各災害に備えたポイントをご紹介しますので、ぜひ早めに対策をしておきましょう。

①地震対策

収納庫や棚などが多いオフィスでは、地震による揺れで倒れないようしっかりと固定をしておくこと。背の高い棚やロッカーなどは転倒防止を避けるよう、壁に固定しておくと安心です。

コピー機などのキャスター付き家具も、移動をしたら忘れずに固定しておいてください。地震の揺れによって壁に激突し、故障する恐れがあります。避難経路を塞いだり人にぶつかったりする危険もあるため、配置場所も考慮して選びましょう。

パーテーションはあえてコの字型やH字型にしておくと、地震があっても倒れにくいように。倒れて出入口を塞がない位置に配置しておくと、避難経路を確保しやすくなります。

ガラスなども割れて飛散しないよう、飛散防止フィルムを貼っておくとより安心です。

万が一の時にも十分な通路が確保できること、滑りにくい床素材を選ぶなど、地震を想定したうえでレイアウトを考えてみてください。

②火災対策

消火のために消防隊が侵入する窓や排煙窓の周囲には、物を置かないこと。延焼を避けるため、火が燃え移る心配があるものは防災素材を選ぶといいでしょう。

オフィスの火災は火の不始末ではなく、電気機器の配線周りにあるほこりから発火する場合や、ゴキブリやネズミなどが配線をかじった際に発生するケースもあります。

窓際にある花瓶やペットボトル、水槽などが太陽光を反射して熱を発する場合もあるため、事前に火事の元となる物を排除しておくのがおすすめです。

③水害対策

突然のゲリラ豪雨や台風などによって、オフィス内に水が浸入する恐れもあります。避難時にはどのような経路をたどって避難をするのか、ハザードマップも準備しておきましょう。

オフィスに水が浸入しないための対策も必要です。特に低層階は被害を受けやすいため、出入り口には水圧に負けないシャッターなどを設置しておくと安心です。

天気予報をチェックし、早めに土嚢や止水板などを準備しておくのも有効でしょう。

④防災用品の備蓄について

万が一の災害に備え、分かりやすい場所に防災用品を備蓄しておくようにしましょう。水害時には危険を避けるため、低層階には置かないこと。専用の保管庫を用意したり、各デスクやロッカーに個人用の備蓄品や非常用品セットを置いたりするのもおすすめです。

8.オフィスレイアウトに迷ったら?

オフィスレイアウトは思い付いたアイデアのみで進めてしまうと、作業中に迷いが生じることも多々あります。せっかく配置を変えても、以前よりも働きにくく、安全性も確保できないレイアウトになってしまうかもしれません。各ポイントをしっかりと抑え、社員全員が納得できるオフィスづくりを目指してみましょう。

迷った際には、経験豊富な専門家のアドバイスも参考にしてみるのもおすすめです。客観的な視点と専門的な知識により、より自社にあったオフィスレイアウトが見つかるでしょう。

働く場をより良く変えることで効率化や活性化を促しつつ、社員一人ひとりが安心して働ける環境に整えてみてください。

◆お役立ち情報◆

・オフィスのゾーニングを決め、スペースを有効活用しませんか?

【無料ダウンロード】オフィススペースの活用と捻出の見直しポイント

・自社の働き方に最適なフリーアドレスの導入レベルをチェックポイントで判定できます!

【無料ダウンロード】フリーアドレスとは?働き方に合わせた見直しポイント

・弊社のオフィスレイアウトの工夫がわかるオフィス見学を受付中です!

【お申し込み】オフィス見学ツアー